他们这样谈读书

内容简介

"书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。"与书为伴,享受阅读的乐趣、精神的自由,抑或心灵的涤荡。阅读对人认知、独立思考和判断的能力的影响不言而喻,但在移动互联时代,有太多的新鲜事物的诱惑,太多信息碎片的干扰,心灵亦有太多的浮躁,总不愿再去翻翻书本,即使拿着移动设备也不愿与电子书为伴。

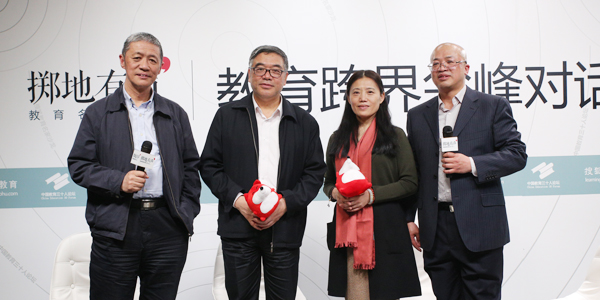

在世界读书日里,搜狐教育《掷地有声》名家沙龙联合中国教育三十人论坛邀请了三位嘉宾跨界尖峰对话并分享他们的阅读时光。一位是教育家和教育改革推动者朱永新,一位是资深出版人李昕,一位是痴醉于历史的女学者李冬君,三个不同领域的知名人物,他们是怎么读书的?

搜狐教育独家原创稿件,转载请注明出处!严禁改编、改写!

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):朱永新先生,您是全民阅读推广形象代言人,您怎么理解阅读需要推广的?

朱永新(民进中央副主席、新教育实验发起人、中国教育三十人论坛成员、全民阅读推广人):阅读真的很个性化的,并不意味着不要推荐书。一个人读什么在一定程度上比读多少更重要。在不同的阶段需要跟各种好书相遇,但过去因为我们这代人生活在一个不是很正常的环境下,该读的很多东西没有读到。那些最伟大的书,经过数千年时间的沉淀保留下来是时间给我们选择的。还有随着出版业的发达书越来越多,仅仅靠一个人的选择或者少数人的选择变得越来越困难。

在不同的阶段,影响每个人的书我称之为"根本书籍",因为它影响到一个人的世界观、价值观、人生观,影响了一个人的思维方式的建构。在大学里面,我偶然读到的一本书叫做《产生奇迹的行动哲学》,这本书一点没有名,很多人不知道,讲述的是日本一著名哲学改革家,立志做一个医生,并从中学时期就开始不断的追寻,最终实现了它的梦想,这本书对于我来说,当时很震撼。

如果给孩子推荐,事实上,儿童是有不同的阶梯,不同的阶段。我们专门为中国幼儿选了一百种书,一百种书里面有40种基础书目,60本推荐书目。幼儿有低端、中端、高端。如果是小学生,它也有低年级、中年级,高年级,不同的阶段,这些书不一样。事实上此时此刻最适合他读的书这是最关键的,我觉得很难说给孩子推荐什么书,我只能说给小学一年级推荐什么书,给小学六年级推荐什么书,这样会更精确。如果给成年人,给所有中国人推荐一本书,如果只选一本,我会选《论语》,我觉得这是铸造中国人的精神基因的最重要的经典。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李昕先生,如果让您给孩子推荐书,会推荐哪些?

李昕(三联书店原总编辑、资深出版人):我想到有一本书值得给孩子推荐。就是中信出版社去年年底出的,由北岛编辑的诗集叫做《给孩子的诗》,里面一共收录了101首诗,57个中外诗人的诗作。其实他编的诗集里面的诗绝大多数不是儿童诗,而是成人诗。通常我们理解这些诗是给大人看的,而不是给孩子看的。但是北岛为什么会编给孩子看呢?因为在整个世界上其他国家的孩子们都是读这些诗的。只是我们中国儿童只读儿童诗,不读成年人的诗。实际上这些诗读给儿童,让儿童去理解,对于他们思想的成长,艺术的熏陶都有非常大的好处。

我觉得他这本书本身背后隐藏着一个教育观念的问题,就是说我们应该让孩子接受审美的教育,他提出这个问题是很尖锐的问题。所以我就非常欣赏这本书,我觉得我们做出版的就是要推动社会进步,出版这种书籍也是一种尝试。这本书销售非常好,因为这个理念开始被一些人接受,就觉得我们的孩子从幼年的时候开始就要接受这种审美的教育,美的熏陶。

很多年轻人说,我在电脑上阅读很习惯,但电脑上能阅读大部头的著作吗?很少友人回答我他们在电脑上读完了30万字的学术专著或者40万字的长篇小说。我最近见到了一个出版人,他说我们这个时代要转型,现在纸本书是注定没有出路的,我们要往电子出版转。但是他也承认,无论在哪儿下载的文学作品自己阅读从来没有超过5万字的。这个人是一个非常有市场头脑的人,他马上组织了一批人把中外名著改编成5万字以内的缩写本,于是在他看来将来电子阅读市场会是5万字以下的阅读市场。但是这种阅读本身我也存疑,我们放着那些名著不去读了,将来就依靠这些缩写本吗?这也是一种悲哀。我们应该追随市场,还是开拓市场。我们应该是提升读者的阅读水平和阅读趣味,还是去追随他们呢?现在我们国民的阅读水平已经降低到不能再低了,那些存在于纸本图书里的经典名著,永远都应该拥有他的读者。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李冬君教授,您怎么看待当下国民的阅读?

李冬君(著名学者、南开大学历史学院教授):我们的民族精神不成熟,包括我们个人也是不成熟的。我们的国民经常随大溜,一件事情被热炒起来大家都会跟随,这是一个精神不成熟的表现。精神不成熟因为我们经常是断代的,一个民族的精神不成熟,社会也是不会成熟的。比如我们古典时代的阅读,你能不能考上举人、秀才,中上状元,就是和你平时的阅读有很大关系。但这种阅读是功利性的,社会评价标准也很功利。带着这种功利目标去阅读精英阅读,没有形成社会性阅读。但是到了今天阅读的功利性越来越强化,现在学校教育几乎所有阅读都是功利性的。我们教育的功利目标太直接,只能把知识和阅读区分开来。他觉得阅读对考试没有用就抛弃了,功利化教育让我们这个民族的阅读能力丧失掉了。

当你去学几何的时候,举个例子,你有没有想过抛物线、平行四边形,英语里或者西方语里叫什么?老师在教学生只是知识性的传授,却没有把的美感告诉学生。还有,我们要推广阅读,要从美的角度去推广,不能太功利性。我们出版的很多书其实是就迎合市场的书,我觉得这是一种浪费。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):朱永新先生,您怎么看待阅读与教育的关系?

朱永新(民进中央副主席、新教育实验发起人、中国教育三十人论坛成员、全民阅读推广人):应试教育的背景之下,教育围绕总是围绕着分数和考试。真正意义上的生活离孩子越来越远,孩子们读的都是教科书、教辅书。很多家长认为,让孩子读书就是让孩子读教科书、教辅书,不让孩子读其他的闲书,其他的书家长认为是闲书。我亲眼看过一些父母把孩子读的所谓闲书撕掉。

学校教育把人类几千年所创造的知识体系用最集约化的方式,用教科书、教辅书、班级授课式的方式让人们在最短的时间内学到最多的知识,但是这个知识是经过加工、压缩过的知识,不是原生态的知识体系。而真正让孩子产生对知识的兴趣很难靠这个东西实现。

如果把教科书、教辅书比作母乳,母乳很重要,但是如果一个孩子只吃母乳,6个月以后就无法满足。甚至到1岁2岁以后就发育不良了,他必须有大量自主食物的选择。读书也是这样,你只书教科书、教辅书,你一定是精神营养不良,你必须有大量的阅读。

那么,大量的阅读怎么去阅读?阅读,它为什么需要推广?首先它要有懂书的人,把人类最好的书,最重要的书,最有价值的书能够发现并且推送到孩子们的面前。孩子们的精神也是有胃口的。一开始就读了好书,读了最伟大的书,那些差的书自然就进不了你的视野,他自己会选择。孩子们最开始接触的那些书很关键。而这个需要由专业的的人发现并推广。刚才说的整个学校教育的背景是不利于阅读的。所以也需要去推广。

真正的教育是从阅读开始,阅读能力的形成是有助于它全面学习能力的提升。过去大家都把阅读认为是学语文的需要的,实际上远远不是,所有的学科都是由阅读作为背景的。学习越往上越需要大量的阅读。而且我们现在已经进入到网络信息化的时代,而网络往往是碎片化,上网不是你控制网,而是网控制你,他不断的有信息,他不断的提醒,不断的链接,而如果没有好的阅读引领的话,我们思想也会变得碎片化,我们的认识也会变得越来越肤浅。

韩国70年代开始做了一个用书柜代替酒柜的运动,平均每家人家的藏书量超过500本,我觉得全民阅读需要国家力量去推动。甚至于有可能的话,政府不妨拿出一点钱来送书包,送一个书架的基础书。比如说每家人家送10本,送20本,就送给一个家庭,特别是贫困家庭。每个家庭应该有一个书架,这个工程我觉得可以做的。现在农家书屋做了那么多,关键选什么书给孩子,选什么书放到书架里,你选的这些书不看就没有意义。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李昕先生您的看法是什么?

李昕(三联书店原总编辑、资深出版人):有次有一次我和冯骥才聊天,他说现在学校里培养出来的知识分子和80年代已经不一样了。80年代培养的都是人文知识分子,现在培养的都是技术知识分子。这两种知识分子是怎么区分呢?实际上是从你读什么书加以区分。那个时候,我们80年代的知识分子关心社会,关心人生,关注整个人类,所以不管是文科生还是理科生,都读了不少人文书。但现在学校里面,不仅理科生不读人文书,连理科老师都不读人文书,连理科教授都不读人文书了。现在一个是学科越分越细,学科的单科发展越来越深奥,需要花更多的精力去关注本学科让精力很难分散,但更多的其实是功利方面要求,就是说学校是以他的专业方面的水准来评价他,并不关心他在人文方面的修养如何。所以老师就没有更多的精力和兴趣读人文书。

我有一个朋友,云南的作家张曼菱写了一本书《西南联大情丝路》,讲西南联大在抗战期间艰难创办的过程,以及当时大师级人物治学理念。书写的很好,里面很多故事,他就到大学里做推广。在大学里面,向学生们介绍推广,结果有很多学生围上来买书。其中有一个化学系的研究生来问,你这里有讲化学的吗?我是化学系研究生。听了他就非常失望,你化学系的学生,就只读跟化学相关的书吗?这就是我们可悲的地方。我就讲到我们老一代知识分子,像钱伟长、钱学森、杨振宁,这些知识分子,要么学贯中西,要么文理兼通。钱学森这样一个科学家却有着很高的音乐欣赏水平,而且他研究思维科学问题,研究艺术科学问题。我给钱学森编过一本书叫做《科学的艺术与艺术的科学》。他们的这些修养从哪儿来的?是读人文书读来的,你光读你那理科专业书,培养不出这种素养的。

现在中国人的阅读功利性太强,为了某个具体目的,为了分数,为了评职称,为了升级,为了应付某个考试,这样的阅读越来越强化。而所谓的超功利的阅读,如 无目的的阅读,读一些无用的书,读一些符合自己兴趣的书,为了陶冶性情而阅读,为了强化自己的思想修养而阅读,这样的阅读越来越少了。我们从小学教育就开始功利化了,把读书和上学分开了,我们整个的评价体系是一个功利的评价体系,所以最根本的问题从教育着手改革。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李冬君教授,您从历史的纬度有没有什么阅读心得跟我们分享?

李冬君(著名学者、南开大学历史学院教授):我们从年轻时受得教育一直强调人生价值,人生的意义,英雄主义,长大了要做科学家,要当解放军。但就是没有人告诉你就做一个平常人,做一个有趣味的人。阅读除了知识或者功利性之外,应该教会一个人什么?除了做一个有意义的人之外,还要做一个有意思的人。阅读是人文阅读,人文关怀。

教育应该是思想者的事业,教育应该由思想者来做。教师不能只把教育看作自己的饭碗。现在一个小学老师,中学老师甚至大学老师的家里有书架吗?书架上有几本书?我到我的同事家朋友家我首先看他的书架。但是遗憾的很多时候他们的书架太贫乏甚至没有书架。一个老师居然不看书,也没有自己的书架。我觉得从事教育的人一定是有思想的人,一定要多看书。

对于历史的阅读,我们原来是唯物主义的纬度,文革期间更是用阶级斗争的理念去阅读,这令人纠结。但从文化艺术的纬度去读,你会看到很多很美好的东西。我当时写《庚子之春醒来的良心》时,写了立山这个人。他是其专门给慈禧管财务的,在慈禧囚禁光绪的时候,他就买了一点纸给关光绪的窗户糊了一下。而此事被慈禧得知后特别生气,就让宦官掌嘴。立山当时就说了一句,他说我是你的大臣,我怎么能让阉人掌嘴,如果要掌嘴我也是自己给自己掌嘴。就是这样一个故事,如果从一般的角度来看历史,你会觉得这没什么,但从我的角度,立山说的那句话我特别感动。这是一个人的内心人性和自尊的觉醒,从这种纬度读的时候其实发现的是立山的美,也才有了后来我专门给立山写了一章《庚子之春醒来的良心》。读历史不一定全读完,或许只是翻阅过程中某一句、某一点打动了你。这是读史要有史眼,需要去捕捉到能够打动内心的东西。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):现在年轻人比较喜欢看励志书,怎么看待这一现象?

朱永新(民进中央副主席、新教育实验发起人、中国教育三十人论坛成员、全民阅读代言人)首先我觉得励志书不是坏东西,尤其是对年轻人来说,他在刚刚走上人生旅途的时候,他需要一种榜样的激励。好的励志书尤其是优秀人物传记都很适合年轻人读。但是励志书和普通的成功学不是一个概念,好的励志书,实际上给自己寻找一个生命原型、生命自我镜像、人生榜样。当然仅仅看励志书是不够的。

实际上人的阅读有三个过程:浪漫、精确、综合。尤其在一个人成长过程中最初的浪漫期,这种励志书最重要。从浪漫期进入到精确期以后,就开始构建自己的专业构架,结合自己的职业,结合自己的人生兴趣、追寻的方向,就要进入到精确时期。过了精确期以后,进入到你更丰富的综合期,要根据自己的专业结构建立在否定之否定的更高层次的综合。我觉得励志书不是坏东西,它和庸俗的成功学不一样的。所以,而且我觉得的确在我人生好几个最关键的时刻,在一定程度上,也都是励志书帮我给了我力量,给了我勇气和榜样。

如果我们现在学校里面没有一个怀疑的氛围、求知的氛围、讨论的氛围、争鸣的氛围,只有一种声音的话学习不可能有乐趣。学习是求知的过程,要敢于怀疑和争议。如果在这个问题上面政府的力量使得不当或者干预过多,我觉得这个会对我们的教育生态产生很大的负面影响。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李昕先生,从出版人的角度,您怎么看待互联网阅读和传统阅读的关系?

李昕(三联书店原总编辑、资深出版人):同时我呼吁大家多读精品书,不要在网络低质出版读物上浪费太多的时间。作为一个出版人,我也讲一讲,我们的出版对于全民阅读贡献。我一直也都关注统计数字,新闻出版署每年会发布当年的全国出版总体情况的基本数字,我搜集了15年的数字,从1998年到2003年我做了一个对比,我发现这15年是我们国家出版业迅猛增长15年,它超过了国民经济发展的速度。1998年到2013年,这15年中国民经济没有增长3倍、4倍,但是出版业增长3、4倍,品种从14万种增长到44万种,定价总金额从400亿增长到1200亿,书的总印数从71亿到82亿。中国在这一年里一共出版84亿本书。这84亿本书对中国14亿人口,平均每人6本。我觉得读者需要真正去发现那些深入人心的好书。

作为出版人应该有一个信念,推荐给读者的书要是有价值的好书。这样的书如果真的是可以深入人心的好书就一定会畅销。我们希望每一本书都畅销,但这是不现实的,所以畅销不是我们追求的目标,我们追求是长销。因为畅销书很可能名噪一时,但是又成了过眼烟云。长销书都有这样一种品质,它是不会被历史淹没,它确实有价值,值得人们反复阅读,对于出版社来说,它可以成为保留的品种。如果你追求长销的话,你在一开始就不一定要期望这本书是畅销书,你只是关注这本书的内在价值,你相信这种具有内在价值是不可重复的,独特的这样的书,将来势必成为长销书。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李冬君教授,您家有藏书16万册,有什么好书给大家推荐的吗?

李冬君(著名学者,南开大学历史学院教授):我特别怕人家让我推荐书。课堂上推荐专业书很好办,但课外应读什么书,我认为需要个性化。每个人都有自己的阅读习惯和理解能力。我曾写过一篇文章叫《阅读是一种精神收藏》。阅读是和自己的心灵对话,阅读要解决是自己面临的问题,不要想着一本书能解决什么国家大问题。

就我自己的阅读经历而言,当时的阅读环境不是很正常。儿童时期对我影响最大的一本书是《青春之歌》,其实那时候可读的书很少。而且这些书搞到手也很曲折。我父亲当时下放到延边地区,当时为了破四旧要把图书馆的书拿出来放到广场烧掉。我印象最深的是,我妈妈从家里拿了一个装面的口袋给我和姐姐,说你俩去抢几本书回来,小孩去没人管,被烧掉就太可惜了。就这样我和我姐姐从灰烬中抢了几本书。所以我最早读到的是那些被抢回来的书。

上大学之后直到现在对我影响最大的是丹纳的《艺术哲学》,这本书对我的心灵撞击很大。我把它作为我价值重建的起点,从这本书开始我知道什么是美。美很重要,一个人有没有审美能力,关系到有没有读书能力,有没有欣赏能力,有没有判断力能力。

我的孩子已经是而立之年了,他读什么书已经不需要我指点了。读书应该有一个阶段性,我孩子很小的时候,我就给他听有声读物唐诗宋词。他把这个读通了,美、词汇量、语言节奏感都有了之后就可以了。我的孩子从小学一年级开始我就没有给他推荐过书,而是给了他一本《新华字典》。有了这本工具书他以后就不找我了。他上幼儿园的时候就会查《新华字典》,而我负责教他拼音。他以后看什么书,那完全是他自己选。结果我没想到,他很喜欢历史书,其实我不想让他看历史书。结果他一直是看我的书,从《东周列国》至《秦始皇大传》一直读下来,最后他读《三国演义》。

学校在古希腊语中意味着"闲暇"。但是在我们这儿学校是战场,老师是教练,家长是陪练。我当时对我的儿子说,我绝对不做你的陪练,那个是你的事,我有我的事。只有闲暇的阅读才叫阅读,是真正培养和陶冶精神,让你的精神成熟起来。如果每个人的精神成熟起来,我们的社会不就成熟起来了吗?

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):朱永新先生,根据您推广阅读的经验,如何真正让一个人去喜欢阅读?

朱永新(民进中央副主席、新教育实验发起人、中国教育三十人论坛成员、全民阅读推广人):阅读最关键的时期在童年,这是养成最好阅读习惯的时期。当阅读成为一个人习惯的时候,他就会有精神的饥饿感,不读书就会很难受。所以培养阅读习惯和兴趣非常关键。功利性的阅读我们不反对,也不能反对,他可以从功利转向兴趣。但如果只有功利阅读,没有真正趣味性的阅读,成为习惯和生活方式,整个国民的阅读率都很难提高。全民阅读水平和一个国家一个民族的竞争力有非常直接的关系。

一个民族的精神境界,取决于这个民族的阅读水平。这个民族的阅读水平,精神境界从哪里来?实际上取决于每个人的阅读境界,每个人阅读的高度。而这所有的关键在孩子。我觉得阅读有几个很重要的群体:第一是领导干部,领导干部是一个标杆。第二是教师,教师影响学生,没有热爱阅读的教师绝对不会培养热爱阅读的学生。但现实却是很多教师不读书,不仅仅中小学教师不读书,大学老师也有很多不读书的。教师要把它的整个教学活动变成读书的过程。现在我们的课堂是满堂灌的形式,用高度密集灌输方式掌握知识的要点,以记忆为中心,而不是以思考为中心,以记忆为中心的教学不需要阅读的,你只要把老师教的东西一条一条记下来,而且上课记笔记,考试背笔记考过全忘记就完了。

第三是家长。怎么把孩子带到阅读的世界即亲子阅读很重要。儿童的秘密我们远远没有发现,童书的价值我们远远没有认识。任何一个人的精神世界,你都可以追溯到他的童年去。当一个人精神出问题的时候,你一定可以从他的童年生活中寻找答案。所以童年的阅读对一个人一生的影响是非常关键的。所以惠特曼说一个孩子向前走去,他看见最初的东西,他就变成了那个东西,那个对象就成为他的一部分。格林也说,一个人人生前14年所读的书,对一个人来说,是影响一个人一生的,他14岁以后所读的所有东西,加起来所有总和也抵不上他14岁以前所读的东西。这都是非常对童年阅读高度的认同。所以我经常跟一些家长说,宁可少买一些玩具,不能少买书。家长要多陪孩子一起读书,少去搓麻将。

陈勤(著名策划人、北京印刷学院教授):李冬君教授您怎么看这个问题?

李冬君(著名学者、南开大学历史学院教授):回想我们真正读书的年代,那是在78年高考之后,在此之前也在读小学初中高中,但是文革期间所谓的物理是学三机一泵,到农村去开拖拉机,科学原理基本不怎么学,学实用知识,我们没有受过完整的知识训练。我们在知识上是残缺不全的一代,因此我们有了进入大学的机会之后确实有一种要把时间抢回来的心理。

从个人体会和个性化角度我对纸媒书充满信心。因为电子阅读是一种浅阅读,你要深阅读还是要读纸质书籍。我自己的习惯是拿起书本就要拿起笔,读一本书我一定要在旁边做很多笔记的。就是一本书读完了,我一个笔记出来了。像我搞思想史的,先秦诸子,汉代诸子,明清诸子的书都要读,我的老师都是西南联大当年的老师,每次读老师都要求我记卡片,一个卡片只能记一句话,然后分类。刚开始我也不理解,但当我记了整整一大箱卡片的时候,我才明白老师的用意。一箱的卡片横排竖排都是文章。我的知识积累就是从那个时候开始的。包括到现在,这些卡片对我的作用太大了。

我读书有两个体会,一是把一本薄书读厚,这是读书初级阶段。比如我当时读老子的五千言,薄薄一本书,我在旁边做注释,五千言我读出五万字。到了第二个阶段就是把厚书读成薄书,我就先看目录前言,然后看后记。一本书一看大概就有一个判断,你觉得是自己想要的就拿下,否则就放一边。

另外我读书求一个很美很优雅的感觉。我曾经写过,我的书房不是读书的,那是工作的用来写作,可以说是"写房"。但是读书我会给自己创造一个阅读环境,于是我就在书房的阳台上,搞成珠帘,晚上月光还能洒进来,风一吹树叶还有悠悠荡荡的感觉。此时放一点背景音乐,那个时候我去读元曲、宋词,读文学名著,自己陶冶自己。其实一个人的气质、行为举止就是从读书中养成的。拿一本书坐着是一种享受。即使一晚上只读了一页书,但是这一页书里却能引发我很多的想法。

用户登录

还没有账号?

立即注册