严文蕃:互联网时代的教学创新——美国的经验与

严文蕃

中国教育三十人论坛成员

美国马萨诸塞大学波士顿分校终身教授、教育领导系主任

调查研究数据显示,开始的时候,有95%的孩子是喜欢学校学习的,九年级以后喜爱学校并对学校饱有热情的美国学生下降到了37%;同时教师对学校的满意度也骤然下降,传统的教育教学模式受到了极大的挑战,学生与教师在心理层面与现实层面正在被推出学校,这就是“推力”。学生学习的积极性下滑并不全身是学校内部造成的,外面还有一个“拉力”,这个“拉力”就来自互联网

严文蕃:互联网时代的教学创新——美国的经验与启示

今天想跟大家分享的是:互联网时代的教学创新。我从以下三个方面讲述互联网时代的教学创新。第一方面是互联网对传统教学的冲击,或者说是互联网对传统教学的挑战。第二方面是互联网教学当中很重要的两个发展,一是慕课——慕课的发展以及它对课堂教学的影响;二是翻转课堂给传统的教学带来的巨大变化。最后是介绍深度学习的概念,以及它在互联网形势下如何体现。

先探讨互联网对教学的影响,这种影响可以称为“推力”和“张力”的关系。什么是推力?美国做过一个调查,是关于从幼儿园开始一直到12年级结束的美国学生对学校学习的热情。调查研究数据显示,开始的时候,有95%的孩子是喜欢学校学习的,九年级以后喜爱学校并对学校饱有热情的美国学生下降到了37%;同时教师对学校的满意度也骤然下降,传统的教育教学模式受到了极大的挑战,学生与教师在心理层面与现实层面正在被推出学校,这就是“推力”。学生学习的积极性下滑并不全身是学校内部造成的,外面还有一个“拉力”,这个“拉力”就来自互联网。

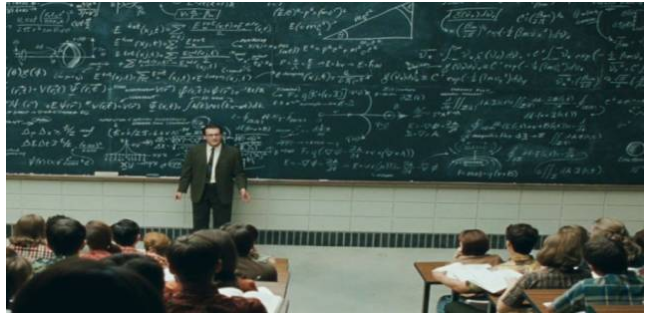

近五年,互联网的信息量整整增长了9倍,信息爆炸时代互联网时代给学生带来了新的视野。请大家对比两张大学的课堂教学图片,一张是互联网之前传统的教学情景,一张是出现互联网之后的情景。先观察典型传统的大课堂,它有几个特点?很明显的一个特点,以教师为中心,教授站在中间。再看当时传递信息是靠什么?一支粉笔,一块黑板。因为大学的知识量大,所以黑板越做越大,上下移动的黑板达到可以覆盖整个墙面。以前培训老师的时候的第一个要求就是板书过硬。第二个要求是老师在传递知识的时候要条理清晰,有逻辑性。以前什么是好老师?老师从铃响以后,开始写板书,写到最后铃响结束,这个板书就是一个漂亮的艺术品。这样的老师就是好老师。

一支粉笔,一块黑板。因为大学的知识量大,所以黑板越做越大,上下移动的黑板达到可以覆盖整个墙面

传统的教学,就是传递知识的过程。中国学生到美国做汇报的时候常用第一点、第二点、第三点来展开,这就是在这种培训下的结果。传统的教育就是让学生知道目标,向着目标走,应试教育的目的是解题,得到唯一正确的答案。

再观察互联网时代的教室有什么特点?教室里全都布满了主屏幕和分屏幕,学生都有手提电脑,传递的媒体不一样。传统的教室里教师就是中心,信息来源就是教师。现在教师作为中心已经不那么明显了。老师越来越变成只是一个辅助者。这是很大的一个区别。除了中心和媒介的问题,还有什么特点?老师已经尽了最大的努力,让学生也上来演示,但老师在上面打开的网页和学生在下面打开的网页并不一致。说明信息社会,信息不仅是老师传递的,学生可以有选择地获取信息,可以自己搜集信息。

互联网时代的教室里全都布满了主屏幕和分屏幕,学生都有手提电脑,老师越来越变成只是一个辅助者

从积极的方面说,可能学生正在找与之相关的信息。从消极的方面说,不管老师在讲什么,学生统统不理会,都在看自己感兴趣的东西。中国大学的课堂如果要拍下来的话,可能不是每个学生面前都是一台手提电脑,而是手机。如果从后面拍下来,再把每个人的手机内容放大,也可以得到类似的图片。不管老师在讲什么,学生都在看手机,而且看的内容不一样。好的学生可能会搜索与教学相近的内容,不听课的学生就在看自己的东西。不听课的学生并不一定是不好的学生,可能只是对老师的讲课内容不感兴趣。在美国有一种说法,问老师会不会教书,只要问老师Can you teach better than Google ? 在中国可以换个说法,Can you teach better than Baidu ? 如果老师的教学连百度都不如,就别怪学生不听你了!现在是网络时代,搜索十分便捷。要改变学生低头看手机、玩手机的办法,你可以列出要讲的概念,然后学生上网,可能一个概念和观点有五六个版本。这个时候老师可以指出互联网上每一个版本的不足或者错误。这样学生就会敬佩你。教学不可能回到过去的时代了,"甜美"的时代已经一去不复返了。过去教授站在中心,只有他有知识,别人是没有知识的。现在互联网的知识上共享的,信息随时可得。 另外,现在的大学生都是90后,都是和互联网一起长大,一起生存的。他们更信任互联网,更喜欢在互联网上生活。所以现在当老师比以前更难。

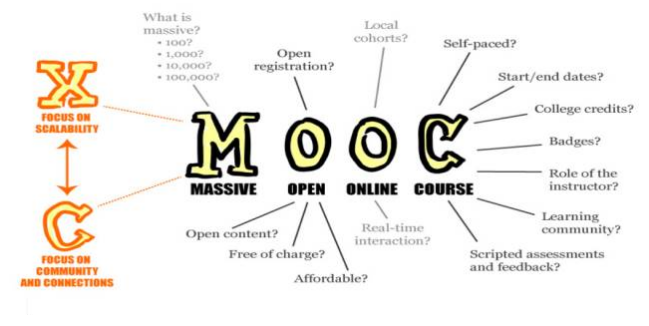

应对互联网的冲击的第一个教学创新就是慕课。慕课(MOOCS)到底讲的是什么?原义是什么?第一个字母M (massive),大规模,要做慕课就做大规模的资源共享。第二个字母O是open,开放性。过去学生选课要注册。你不是北大的学生,你可以读北大的课吗?不可以。慕课是开放的,充分利用了互联网共享的原则。第三个字母O是online,它不受时间的局限,学生可以自学,自定步调。最后一个字母C是课程。但是慕课作为一个课程还有很多问题没有解决,比如能不能更好地做到实时互动,如何做到个性化的互助和讨论?还有如何挣学分?挣了学分以后如何挣证书?挣了证书以后怎么挣学位?还有它的商业运行模式,这些问题都还没有解决。 慕课有一个特点:名校、名课、名教授。下面分析一下MIT的慕课。 MIT 称他们做慕课的愿景就是通过互联网在线课程扩大受教育机会,使全世界学生共享他们的优质资源,重构大学校园的教育。中国高等教育高速发展,造大学城、建校园。现在也意识到大学不等于大楼。 如果有一笔钱,是要去投资造大楼,造教室,还是把它投资在无线网的建设上?如果问学生,学生肯定会投票要无线网络,最好每个地方都有无线网络,而且要免费。这个革命已经悄悄发生。MIT的慕课是否得到了它想要的目标呢?先来介绍MIT的背景。MIT每年多少人报考,每年录取的有多少呢?以2015年的数据为例,全世界报考MIT 1.8万人,录取了1600人,录取率不到1/10。MIT开慕课是要与全世界共享它的教学资源。以一门课为例,这门课叫做电子电路学,不是很多人要上的很冷门的课。从大数据看,这门课大概有15万人修,大概有9 千多人通过了期中考试,7 千多人完成了课程,有340人得A。 从这些数据上看,MIT有没有达到它的预期目的?有没有实现它的愿景? 如果我们以几何图形来代表教育的输入与输出,第一种模式是长方形,输入和输出对等,百分之百成功毕业。第二种是倒梯形,有一部分人被筛选掉,不能毕业。第三种模式是倒三角,典型的美国模式,宽进严出。好的学校和差的学校的差别就在于倒三角,倒三角倒的越厉害,说明教学要求越高。MIT 的这门课有15万人关注,达到了宣传和分享的效果。 还有7000多个人能够修完,而MIT一年只招一千多人,而且不会所有人都会修这门课,所以慕课的影响是巨大的。虽只有340人得A (0.2%),MIT通过这门课也向全世界表明:第一,愿意把他的资源与你共享。第二,他是金字招牌,不放水。

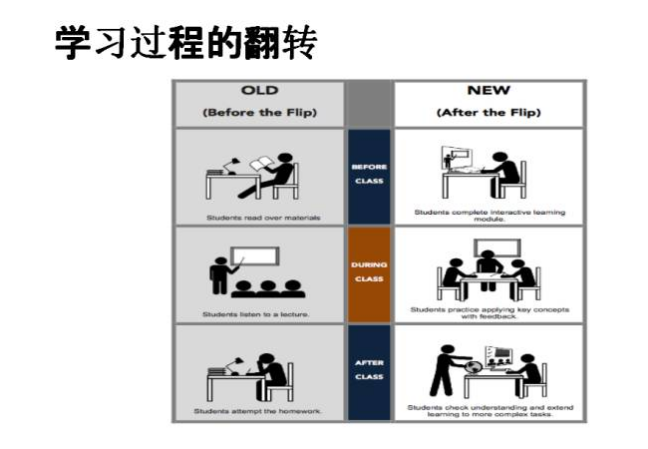

互联网下的教学的第二个创新是翻转课堂。翻转课堂和传统课堂的教学程序和内容是不同的。在传统课堂,学生课前是预习和读书,翻转课堂课前是微视频、微课,查阅网上的资料。课中,传统课堂是教师中心,老师主讲,在翻转课堂老师主要引导学生讨论。课后,传统课堂是学生单独做作业,翻转课堂是团队学习,进一步利用网络资源,做作业和研究。 翻转课堂把网络资源在课前、课后全部利用起来,这是第一。第二,它在整个教学过程中特别强调团队从头到尾的合作学习。

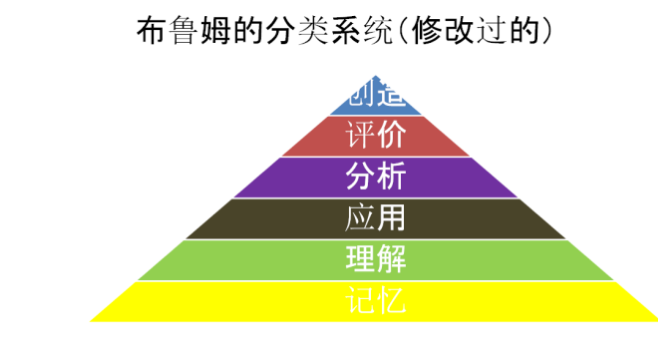

我们可以从布鲁姆的认知分层理论来进一步分析翻转课堂的好处。2001年,布鲁姆学生安德森对布鲁姆的认知分层理论进行了修订,在金字塔最上方的加了创造。根据原来的金字塔理论,我们在教学中花了很多时间在低层认知方面打基础,一到了讲创造的时候,我们在课堂上就没有那么多时间来做了。现在翻转课堂充分利用网络,使我们能够把整个布鲁姆的体系也翻个个儿,我们可以把大量时间花在创造和评价上面。

传统的课堂,老师把大量的时间用在讲课上。讲课总是从先复习开始,因为布鲁姆告诉我们,学生先记忆再理解,把既有的记忆调出来,再讲解新知识。最后用剩下的时间布置作业。作业也只不过是简单的运用而已,很少有针对高级的认知层次的练习,更不用谈创造性的活动了。翻转课堂,课前已经把讲课内容交给学生了,在课堂上就可以把记忆、理解这些低层次的认知活动降到最小程度,腾出时间做高层次的认知活动。 在学生讨论的基础上,课后就可以布置动手、合作的学生活动,提高其创造力。 所以从布鲁姆的认知分层理论理论上说,翻转课堂也是很有吸引力的。

最后,不论做慕课也好,做翻转课堂也好,互联网时代的教学创新使我们对教学的本质有了进了一步的认识。美国提出一个概念,互联网时代的深度学习。传统教学的目的就是掌握知识,现在的教学目的不是掌握知识,是要学生真正地创造和运用新知识,能够联系和解决现实社会的问题。浅层的知识掌握已经被技术解决了,所以现在更多的是深层的知识,更重要的是利用现有的知识再创造新的知识。我们可以从三个角度讲述深度学习,一是学习目标和任务不同,第二学习的形式和主体不同,第三学习的工具和途径不同。第一,学习的任务不同。大家知道,21世纪的能力有4C,即沟通(communication)的能力、批判(critical thinking)的能力、合作(collaboration)的能力、和创造(creativity)的能力。现在再加上2C,品德(characters education)和公民(civilization),变成6C。 互联网给我们带来整合式学习机会,它的教学目的更加广泛了。第二,学习的形式和主体不同,互联网的学习强调共享、共同学习,也就是学习共同体的要求。第三,学习的工具和途径也是不同的。互联网时代是数字化的工具与资源的利用,教学更强调数字化工具的运用。

总之,互联网时代下教学面临新的挑战, 教师的主导地位受到冲击。 教学不再是原来死板的传授渠道,而是多元的渠道。需要更多的创新和创造,做翻转课堂模式就是要把传统的课堂模式变成一个灵活的模式,把固化的讲授变成讨论,省出更多的时间做出更高层的认知活动。学习再也不是浅度的,而是深度的。学习目标不是培养以知识为中心的应付考试的人,而是全面发展的人。现在提倡的是两个素质,第一是国际化的公民素质,第二是数字化的公民素质。互联网为我们提供了互动的深层次学习的良好环境。 谢谢大家!

(本文是作者在中国教育三十人论坛第二届年会上的演讲,此稿已经本人审阅,如需转载,请联系授权事宜)

中国教育三十人论坛第二届年会参会嘉宾(部分)合影

前排左起:刘铁芳、马国川、李希贵、周国平、朱永新、邵鸿、周洪宇、严文蕃、石中英、石岚(女)、张志勇

后排左起:雷俊林、项贤明、季卫东、汤敏、谢维和、王嘉毅、钱静峰、李镇西、新望

用户登录

还没有账号?

立即注册