科学生态课程展示课:高扬精神运河畔 治淮筑梦水安澜

【一张照片 一段岁月】

视频播放歌曲《淮河两岸鲜花开》引出治淮历史,道法陈老师带领学生从档案馆的一张老照片——治淮大礼堂开始,引入新中国治淮伟业,吸引学生兴趣。治淮大礼堂始建于 20 世纪 50 年代,可以说,它就是治淮工程的产物。当年,在毛主席“一定要把淮河修好”的号召下,淮河沿线有关省市相继成立了治淮指挥部。江苏治淮总指挥部从淮阴迁入扬州后,指挥机关就设在扬州东关街 282 号大院内,即今天的安家巷。因为工作的需要,江苏治淮总指挥部选择在附近的花旗所(即今治淮新村)内建造了这座礼堂。礼堂的规模在当时的扬州并不算最大,但它的建筑标准却是最高的。

毛主席曾对淮河治理工作连续作了四次批示,并题词“一定要把淮河修好”。因为新中国成立不久,淮河遭遇流域性大洪水,1950年6月至7月,淮河流域普降暴雨,淮河上中游洪水漫决,灾情严重,全流域受灾面积4687万亩,豫皖苏三省灾民1300万人。严重的水灾引起了党中央、政务院的高度重视。淮河是新中国第一条全面系统治理的大河,治淮是新中国大规模治水事业的开端。学生了解并铭记这段历史,增强学生作为扬州人的自豪感与使命感。

淮河,作为中国南北方的分界线,自古以来就承载着厚重的历史文化。它见证了中华民族的兴衰荣辱,孕育了无数灿烂的文明。在古代,古称淮水,与长江、黄河和济水并称“四渎”,是中国七大江河之一。淮河的水流滋养着两岸的农田,为百姓带来了丰收的希望。古代淮河流域曾流传有“走千走万,不如淮河两岸”谚语,这也是这一地区经济社会发展的真实写照。地理周老师引领学生探究治淮的背景。

播放视频《黄河夺淮》,历史上黄河多次溃决夺淮,使淮河丧失了入海口,这条河流也就变得桀骜不驯,黄河夺淮直接造成了淮河的千年苦难,“走千走万不如淮河两岸”变为“大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾”。 视频展示给学生带来视觉上的愉悦感,增强学生对于学习的兴趣,能够使学生更深刻地理解和掌握治淮的背景知识。

淮河十年九涝,除了黄河夺淮,又与流域内的气候、地形等自然环境密切相关。周老师带领学生从气候、地形特点方面分析淮河流域洪涝灾害频繁的原因。地形因素:上游落差大,中下游地势平缓,河道狭窄弯道多,洪水下泄十分缓慢.;气候因素:降水集中,夏季多暴雨;水文特征:支流多,南北不对称分布;人类活动:围湖造田,破坏生态,水土流失加剧,河流含沙量增加,河道泄洪能力下降。

学生们利用已学的地理知识,从地理环境各要素之间的复杂关系入手,通过分析淮河流域的气候和地形特点,全面理解淮河流域洪涝灾害的成因。自然和人类的活动导致淮河多次泛滥,其中扬州的里下河段也深受其害,在这样的背景下,新中国成立后,毛泽东主席发出“一定要把淮河修好”的号召,江都水利枢纽工程就是治淮的重要节点工程。

【一座座大坝 一道道丰碑】

大灾促反思,大灾促大干。在治淮的道路上修建了一座座大坝,留下了一座座丰碑。

在治淮路上遇到的问题,可以用什么办法解决呢。物理潘老师首先引领学生了解大坝的构造和作用,实验演示泥土和沙建筑的大坝可以抵御部分洪水,若突遇特大暴雨和洪水,大坝就会坍塌,祸及附近的农田庄家人畜等。但随着工业发展,大坝的建材发生了变化。对比以前的大坝,可以抵御更多的水量带来的冲击,但水位随着水量的增多而增大,对大坝的压力作用更明显,同样会对大坝造成损害。潘老师演示液体压强计探究液体内部的压强特点,液体内部压强随液体的深度增加而增大,实验操作让学生理解了大坝修筑需要注意的事项。

当水位达到警戒线,大坝开闸泄洪泄水,排出的水可以发电。发电的原理是将水的重力势能转化为电能。学生动手实验将钩码从不同高度释放,观察沙坑的深浅,知道被举高的物体具有的能量叫重力势能,而重力势能与高度有关。简单的实验让学生理解做功、能量、以及能量的转化和利用,全面了解水利工程的重要作用。

在治淮的道路上有许多这样的大坝,其中江都水利枢纽工程是这条路上最大的治水系统。播放视频江都水利枢纽工程,使学生了解了江都水利枢纽工程起到的重要作用。

【这些精神 我们高扬】

从新中国治淮工程一开始,涌现了很多治淮先进模范人物,学生纷纷上台宣讲课前准备的治淮先进模范人物王大锹、巾帼英雄梁秀英、治淮老将陈克天,他们默默坚守在平凡的岗位,他们日复一日的坚守,用一生见证淮河河道管理的峥嵘岁月。他们以脚踏实地的干劲,甘于奉献的坚持,守护这一湾碧水的宁静、安澜,未曾停歇……

接着道法陈老师宣讲:苏北灌溉总渠全面开工之时,正值隆冬,冰天雪地,北风呼啸,给施工带来了极大的困难。被冻实的土地如同铁板一块,一镐下去,一个白点;一锹下去,一道白痕。但是,地再硬,没有民工的骨头硬;困难再多,没有民工的办法多。整个工地群情激昂,捷报频传。泰县总队港口大队沈焕林小组在冻土上先打开一个洞,凿开一条缝,再用扁担、大锹连成一气往上撬。被撬开的冻土盖大的有二三百公斤,小的也有百十公斤。通过这种办法,他们每人每天可挖运冻土达 2.8 立方米。高邮县承担的 8 公里长的工地上竟然有 7 公里长的冰冻积水。面对这条拦路的泥龙,5000 多名民工发扬志愿军战士不怕牺牲、英勇作战的革命精神,卷起裤腿,跳进泥浆,打堰戽水。在春寒料峭的季节里,他们白天一身汗水加泥水,夜晚又变成一身冷水,就是靠着这种忘我的工作精神,保证了工程进度。

学生们联系治淮故事,结合自身生活、学习实际,通过了解治淮过程中的科技创新和艰苦奋斗精神,激励学生在新时代继续发扬这种精神,为社会发展贡献力量。

课堂上展示现在治淮大礼堂的照片,新旧对比。从当年的治淮大礼堂到如今的乒乓球馆,名称和功能虽然变了,但不变的是它的根,是它对治淮工程的贡献。它见证了淮河从十年九淹的祸河到河防安澜的变化。作为历史遗存,治淮大礼堂将永远留存在扬州人的记忆中。

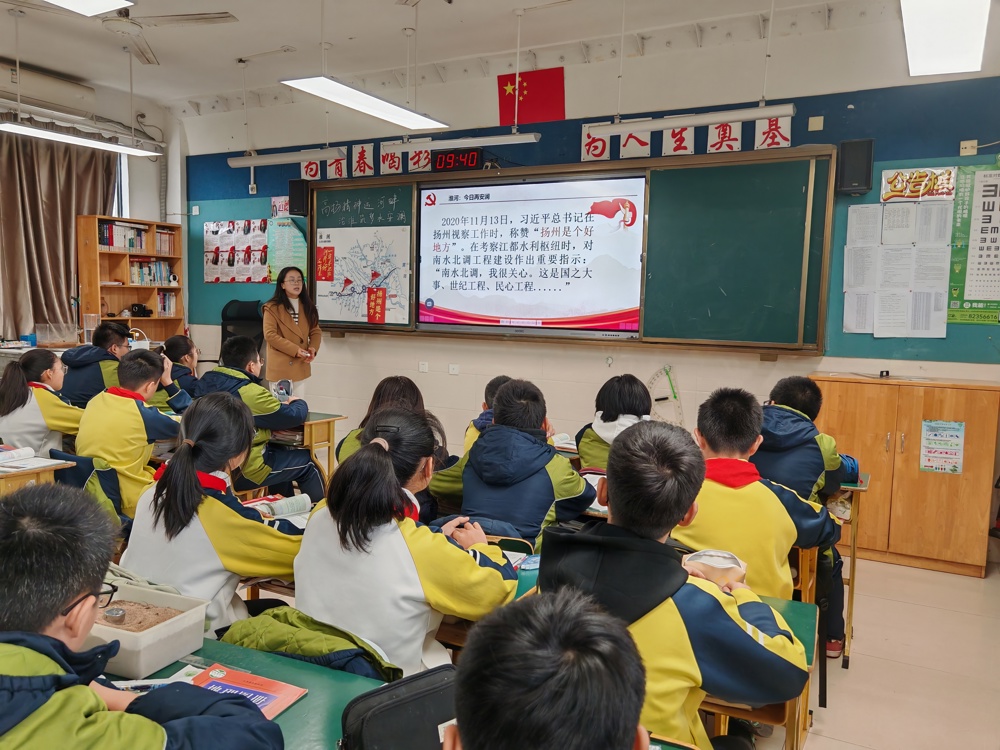

2020年11月13日,习近平总书记在扬州视察工作时,称赞“扬州是个好地方”。在考察江都水利枢纽时,对南水北调工程建设作出重要指示:“南水北调,我很关心。这是国之大事、世纪工程、民心工程......”。习近平总书记考察扬州的称赞,让同学们直观感受扬州河防安澜、国富民强的局面。

【教学点评】

扬州市竹西中学副校长刘敏点评认为本课具有:

1.巧用乡土资源。本课深入挖掘地方课程资源,结合大运河和淮河丰富的历史文化资源,将大运河和淮河历史文化融入课堂,有助于进一步发挥立德树人的根本任务。

2.多元学习方式。本课层次清晰,融合地理、物理和思政知识,拓展了学生的学习空间。视频播放、实验探究、事迹宣讲等多元化学习方式,较好地引导学生探究。

3.关注知行合一。通过丰富的活动达成了良好的师生互动、生生互动,加深了师生们对淮河治理工程的认识,更激发了他们的爱国热情和责任感。从认识到治理淮河满足了人民对美好生态环境的需要,进而增强保护家乡运河的意识,并落实于行动。

用户登录

还没有账号?

立即注册